2025/09/26

コラム

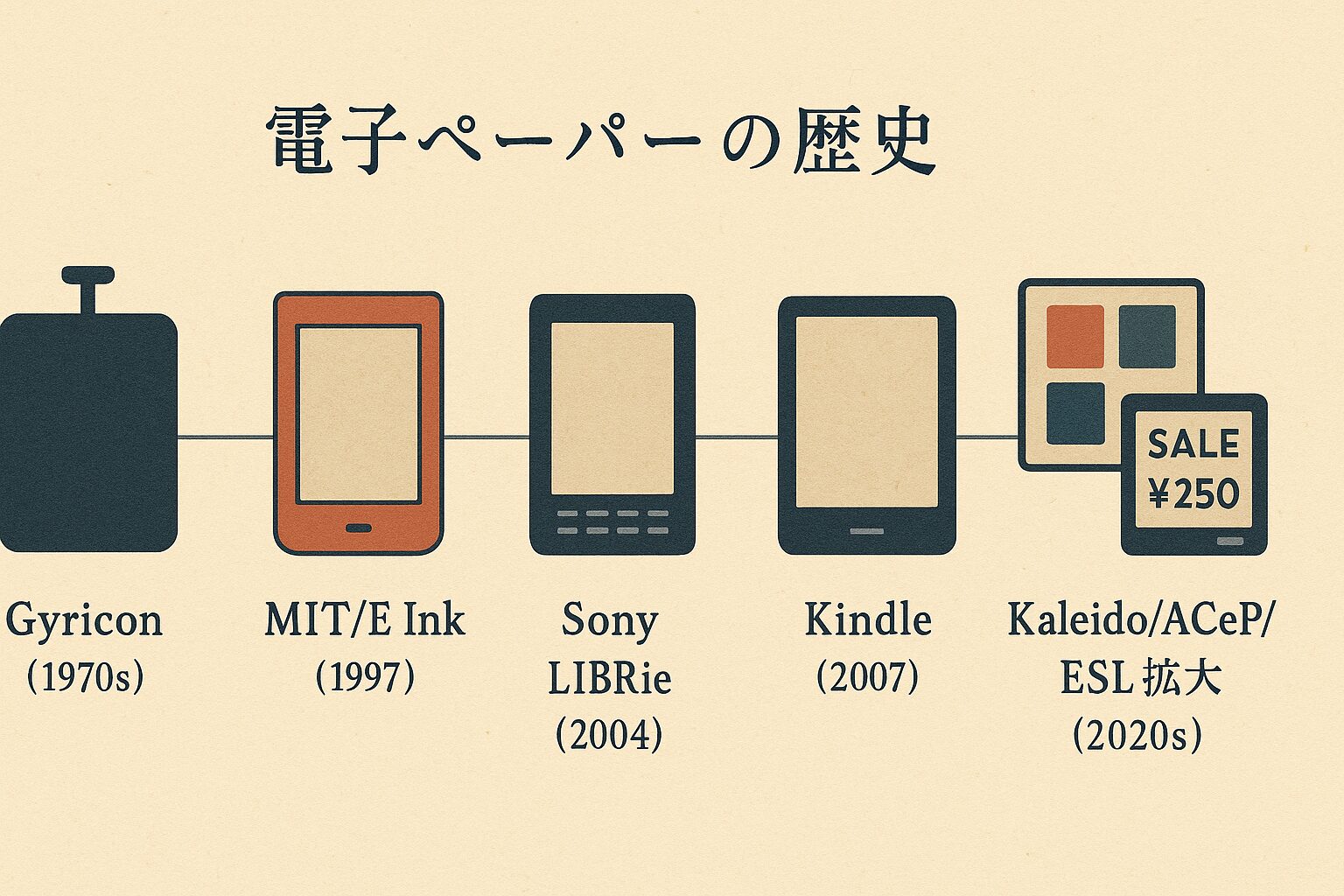

電子ペーパーの歴史|GyriconからE Ink・Kindle、カラー化・電子棚札まで半世紀の進化を一気に解説

目次

はじめに:なぜ今「電子ペーパーの歴史」か

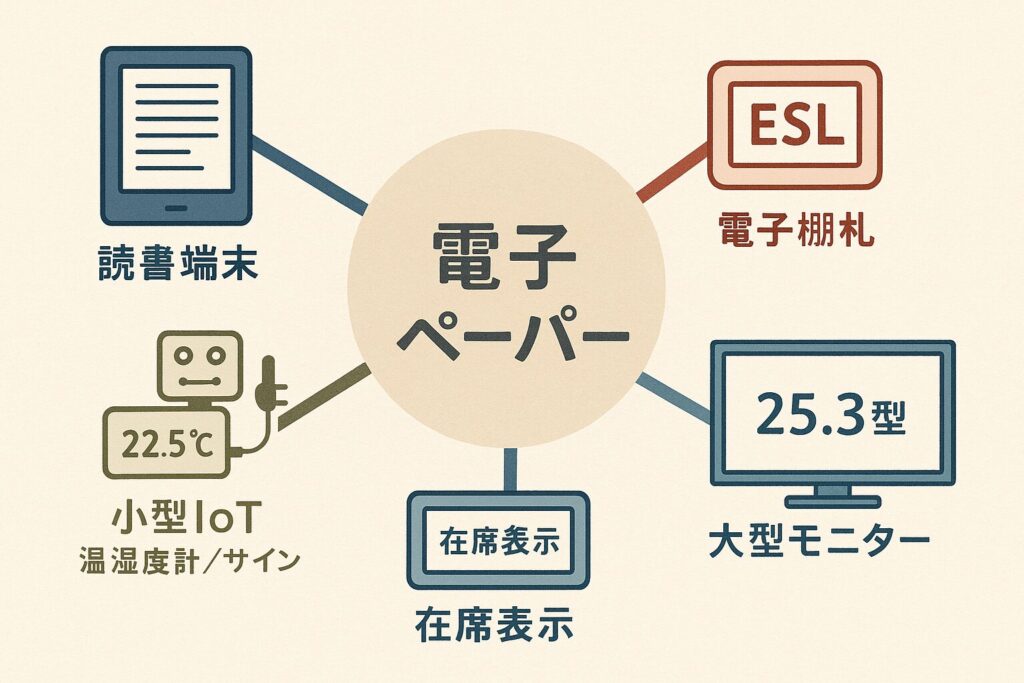

電子ペーパーは「電源オフでも表示を保持」「屋外でも読みやすい」という紙に近い特性を持つ反射型ディスプレイです。半世紀にわたる研究開発を経て、電子書籍リーダーから電子棚札(ESL)、大型モニター、サインや温湿度計、さらにはスマートフォンの背面ディスプレイまで用途が拡大しました。本稿では、黎明期から現在までのマイルストーンを、方式の違いと市場の動きも交えて俯瞰します。

第1章:黎明期(1970年代)― PARC「Gyricon」の発明

Gyriconとは何か

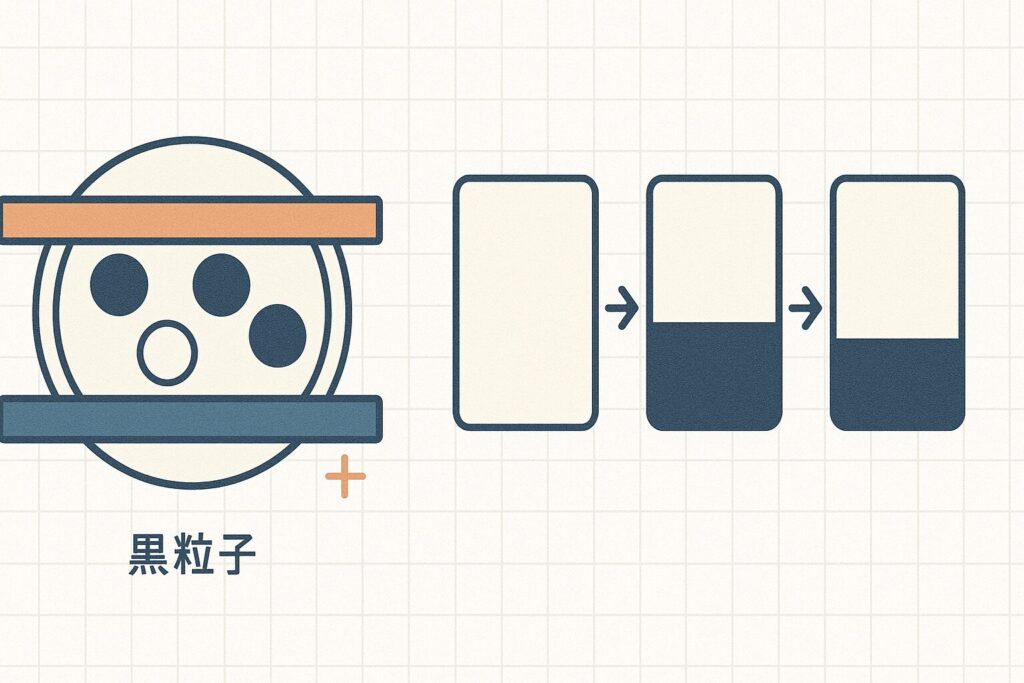

電子ペーパーの原点は1970年代、Xerox PARCのNick Sheridonによる「Gyricon(ジャイリコン)」です。微小な二色ビーズが電場で回転して白黒表示を切り替える仕組みで、表示保持(ビスタブル)や消費電力の低さという“紙らしさ”を実現しました。当時は製造・信頼性・解像度の壁が厚く、大規模実用には至らなかったものの、反射型表示の可能性を示した歴史的発明でした。

その後の系譜と課題

Gyriconは大型掲示などで試作が続く一方、画素の微細化や均一性、量産コストが課題に。これらを乗り越える鍵を握ったのが、後述する「マイクロカプセル型電気泳動方式(E Ink)」です。

第2章:実用化の転機(1990年代末〜2004年)― MIT/E InkとSony LIBRIe

MITのブレイクスルー:マイクロカプセル型EPD

1997年、MITの研究グループが電気泳動粒子をマイクロカプセルに封入する方式を確立。耐久性・製造性を高めたことで、印刷・ラミネート工程に適した“紙のように作れるディスプレイ”が現実味を帯びました。同年、研究メンバーはE Ink社を設立し、電子ペーパーの商用化が加速します。

初の実用eリーダー:Sony「LIBRIe」(2004)

2004年、SonyはRoyal Philips・E Inkと共同でE Ink方式のディスプレイモジュールを量産化し、国内で電子書籍リーダー「LIBRIe」を発売。反射型・広視野角・低消費電力といった特性が「紙のように読める」体験を具体化しました。これが後の普及に向けた“ゼロ号機”的存在となります。

第3章:普及の決定打(2007年〜2010年代)― Amazon Kindleの登場

Kindle(2007)の衝撃

2007年、Amazonが初代Kindleを投入。ワイヤレス配信(当時はEVDO網)と電子書籍ストアの統合により、ユーザーは“買ってすぐ読める”体験を獲得しました。端末だけでなくエコシステム全体を設計したことが普及の決め手で、以後、E Inkは「読書の標準ディスプレイ」として確固たる地位を築きます。

電子ペーパーの裾野拡大

以降、E Inkの世代更新(Vizplex→Pearl→Carta→Carta 1200/1300)でコントラストと応答性が向上。大型の9.7型、軽量・防水のPaperwhite系、手書きに適したScribeや各社Android電子ノート(BOOX等)へと用途が広がりました。

“もう一つの流れ”:挑戦と撤退

- Qualcomm「Mirasol(干渉型MEMS)」:低消費・カラーを狙うも量産とコストで苦戦、2010年代前半に事実上終息。

- Liquavista(電潤/Electrowetting):動画級の応答を掲げるも量産・事業化に至らず休止。

- Kent Displays(Ch-LCD):超低消費・書き換え保存に強いが、写真画質や階調でEPDに一日の長。

第4章:カラーと産業用途の台頭(2010年代〜2020年代)

カラーE Inkの進化:Triton→Kaleido→Gallery

カラー化は長年のテーマでした。2010年前後の「Triton(カラーフィルタ)」は発色と解像度に制約がありつつ初の実装。2020年の「Kaleido(〜3)」はフィルタ配置と演算で発色が改善し、モノクロ300ppi/カラー150ppi級の読書体験を実現。さらに2016年発表のフルカラーEPD「ACeP」をベースにした「Gallery 3」(2022)はCMYWの粒子制御で色数が飛躍的に向上し、サイネージや雑誌系コンテンツの実用域を広げました。

電子棚札(ESL)と業務DX

小売では、紙の値札を電子化するESLが世界的に拡大。反射型で視認性が高く、電池寿命が長いEPDは店舗の大規模導入に最適です。総額表示義務化などの制度変更、値付け頻度の多い日本市場にも適合し、7.5型のカラー/3色表示タグや13.3型の特化表示など用途別ラインアップが整備。ダイナミックプライシングや在庫・ピッキング連動で省力化とロス削減に寄与します。

端末の多様化:読書以外へ

- 大型モニター(25.3型など):長時間資料閲覧やコードレビュー、校正作業で目の負担軽減。

- スマートデバイス:背面E InkのスマホやE Inkスマートウォッチなど、低消費電力の常時表示に活用。

- 小型IoT機器:温湿度計、在席サイン、デスクトップ掲示など“いつも見える”用途で定着。

第5章:年表でつかむ主要マイルストーン

| 年 | 出来事 | ポイント |

|---|---|---|

| 1970年代 | Xerox PARCでGyricon発明 | 反射型・表示保持の概念確立 |

| 1997年 | MITがマイクロカプセル型電気泳動を発表、E Ink社設立 | 量産・耐久性の課題を突破 |

| 2004年 | Sony「LIBRIe」発売 | 初の実用eリーダーとして商用化 |

| 2007年 | Amazon「Kindle」初代モデル | 端末×配信の統合で普及が加速 |

| 2010年代前半 | カラー「Triton」、MEMS/Mirasolなど挑戦 | カラー/動画応答への試行錯誤 |

| 2020年 | E Ink「Kaleido」系 | 実用的カラー読書の普及 |

| 2022年 | E Ink「Gallery 3」 | 高演色・フレキシブル化でサイネージ領域へ |

| 2023年〜 | 電子棚札・表示ボードの量的展開 | 総額表示対応や店舗DXで導入拡大 |

第6章:方式の違いを理解する(読書・掲示の最適解は?)

| 方式 | 代表例 | 強み | 弱み | 向く用途 |

|---|---|---|---|---|

| 電気泳動(EPD) | E Ink(Carta/Kaleido/Gallery) | 紙の見え・超低消費・表示保持 | 動画/高速描画が苦手 | 読書・ESL・掲示・大型モニター |

| コレステリックLCD | Kent Displays | 超低消費・書き換え保存 | 階調/色再現が限定 | 電子メモ・シンプル掲示 |

| MEMS干渉 | Qualcomm Mirasol | 高速応答・屋外視認性 | 量産・コスト課題 | 一部試作・終息 |

| 電潤(Electrowetting) | Liquavista | 動画適性・カラー | 事業化至らず | 研究/試作止まり |

第7章:現在地とこれから(2025〜)

読書端末の進化軸

モノクロはCarta 1300世代でページめくりが俊敏に。カラーはKaleido 3系やフルカラーのGallery 3が裾野を広げ、手書き・学習機能やAndroid対応で“読む・書く・見る”を横断するワークフローが一般化しています。

産業・業務の広がり

ESLはBLE通信とクラウド運用で全店一括更新が当たり前に。13.3型の特化表示や曲げられるカラーePaperなど、店舗設計や広告の自由度が増します。さらに、省エネ・脱紙の観点でも追い風が続き、電池交換レスを狙うエナジーハーベスト(環境発電)との組み合わせも進むでしょう。

実装時の注意:特性理解が成功の鍵

- 残像/リフレッシュ:液晶/有機ELと描画特性が異なるため、UIは“ページング”前提で設計。

- カラー解像度:フィルタ方式はモノクロ時と有意差。用途により白黒優先も合理的。

- 照明設計:フロントライトの色温度とムラ対策で読書体験が変わる。

図解でわかる電子ペーパーの仕組み|電気泳動とカラー方式の違い・メリット・弱点を丁寧に解説

Amazonで買える電子ペーパー7選|Kindle・BOOX厳選+モニター/スマホ/温湿度計/サインプレートまで実用本位で比較

Kindle Colorsoft徹底解説|電子ペーパーの特徴とPaperwhite比較

まとめ

電子ペーパーは、1970年代のGyriconから1997年のE Ink発明、2004年LIBRIe、2007年Kindleを経て普及し、2020年代はカラー化とESLなど産業用途が本格化しました。紙らしさとデジタルの良さを両立する特性は、今後も“読む・書く・掲示する”体験を静かに刷新していくはずです。

Posts by Topic

- DX(9)

- イベント(4)

- お知らせ(9)

- コラム(9)

- ダイナミックプライシング(2)

- プライスボード(5)

- 中古車販売(12)

- 導入事例(1)

- 未分類(6)

- 法令対策(7)

- 自動車コラム(14)

- 自動車ニュース(5)

- 電子ペーパー(7)

- 電子棚札(9)

おすすめ記事

- 中古車市場の推移と今後|価格動向と戦略

- 中古車の代金トラブル急増|安全な販売店の見分け方と対策

- 【スマホ対応】「お車価さま」i OS(iPhone)アプリ版が登場しました!

- 残クレとは?仕組み・メリット・注意点を図解でやさしく解説【リースとの違いも】

- 【API連携開始】お車価さま × JOCAR で車輌情報の自動同期を実現!

新着記事