2025/08/29

プライスボード

電子棚札(ESL)とは?仕組み・メリット・導入手順を小売の現場視点でやさしく解説

目次

電子棚札(ESL)の基礎:仕組み・種類・向いている業態

狙い:「ESLとは何か」「なぜ今必要か」という読者の疑問に端的に答え、記事全体の道筋を示します。

ESLとは——価格と情報を“現場で即時に”同期する仕組み

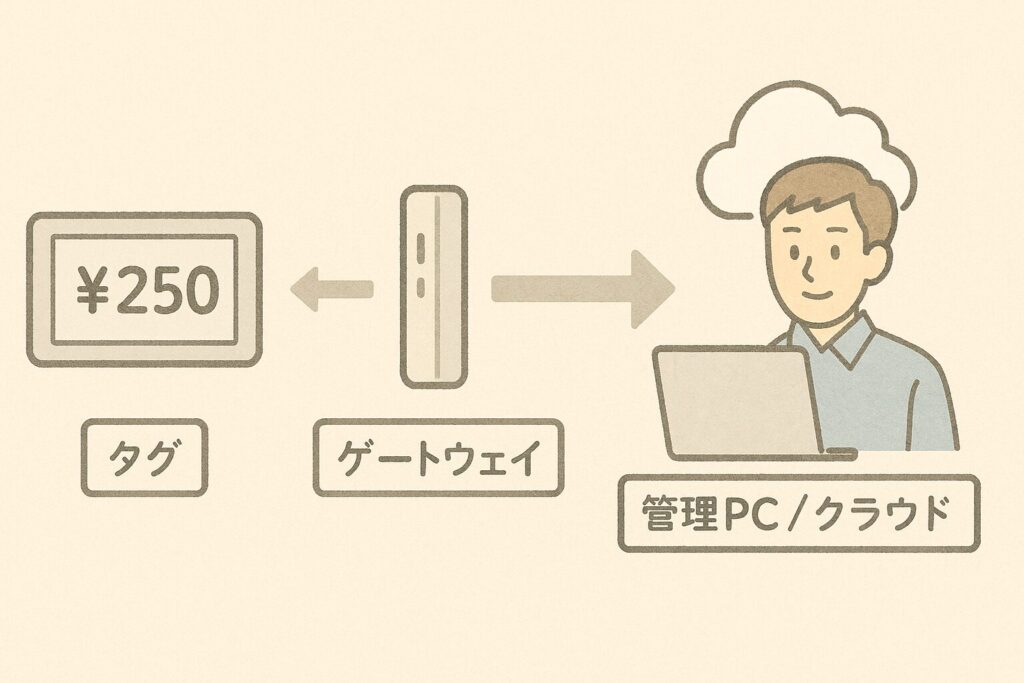

電子棚札(Electronic Shelf Label, ESL)は、店舗の棚前に設置する小型ディスプレイで、価格・在庫・販促情報を本部システムと無線で同期します。紙の値札を貼り替える手間やミスを減らし、価格改定や在庫連動を自動化できるのが最大の特徴です。

表示方式と通信方式の主流

- 表示:E Ink(電子ペーパー/高視認・超低消費電力)、LCD(動画やカラー重視)、モノクロ/3色(黒・白・赤)など。

- 通信:専用無線(サブGHz帯)/2.4GHz、BLE、NFC補助。店舗内のゲートウェイが中継し、基幹・POS・ECと連携します。

ESLが向いている業態

- SKU数と価格改定頻度が多い業態:食品スーパー、ドラッグストア、家電量販、ホームセンター

- 値引や動的価格の活用余地が大きい店舗:生鮮・惣菜・ベーカリー、季節商材

メリット・デメリットとROI:導入の“実利”を見極める

狙い:導入効果を定量化し、意思決定の不安要素(コスト・リスク)を明確化します。

主なメリット

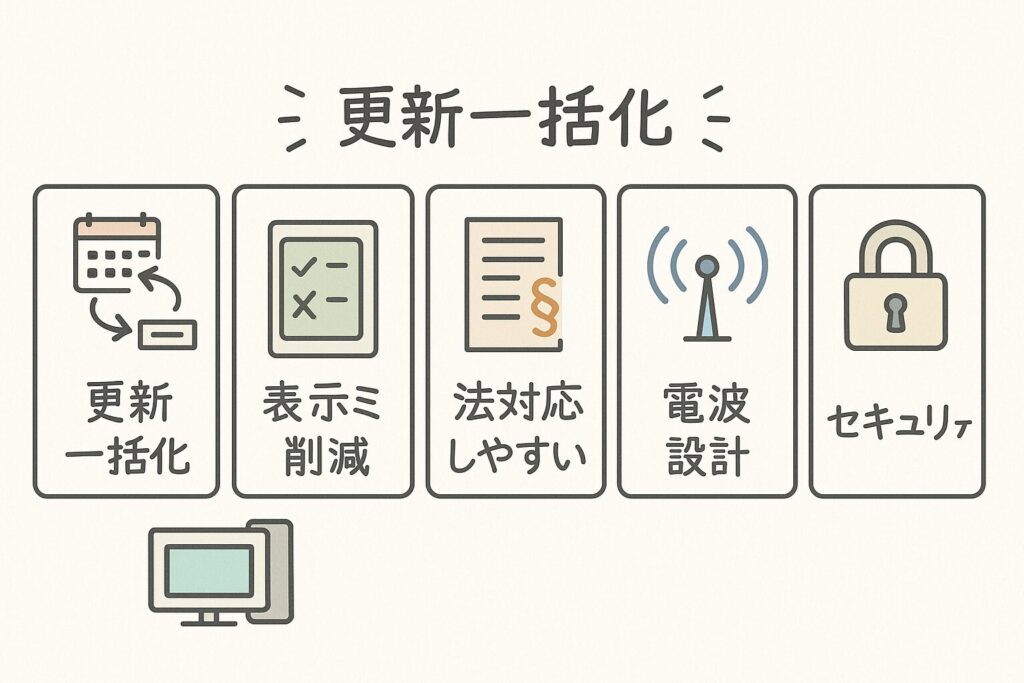

- 人件費の削減:値札貼り替え・棚替え工数を大幅削減。

例)1店舗あたり1回の価格改定に要する人時×改定回数=年間削減時間を算出。 - 価格整合性の向上:POS価格と棚前表示の不一致を解消し、クレーム・返金対応の削減。

- 販促の即時性:タイムセール、在庫連動の自動値下げ、時間帯別プロモーションが容易。

- 業務品質の標準化:本部一括配信で“店舗差”を縮小。棚前での誤表示を抑制。

留意すべきデメリット/リスク

- 初期投資の大きさ:デバイス、ゲートウェイ、設置、ソフト、保守が必要。

- 電池交換:一般的に数年寿命だが、更新頻度・温度・通信品質で変動。

- ネットワーク依存:無線設計や干渉対策、セキュリティ設計が不可欠。

ROIの考え方(簡易式)

ROI(%)=(人件費削減+返品・誤表示コスト削減+販売増分 − 初期費用+年間運用費)÷(初期費用+年間運用費)×100

- 人件費削減:価格改定件数×1件あたり削減分×時給

- 販売増分:動的価格・クロスセル表示・在庫可視化による機会損失回収の合算

費用相場と見積内訳:どこにお金がかかる?

狙い:費用の全体像を理解し、見積比較の基準を提供します。

概算の費用レンジ(参考)

| 項目 | 内容 | 目安 |

|---|---|---|

| ESL本体 | 1.5〜7インチ、表示色(モノクロ/3色) | 1枚あたり2,000〜10,000円 |

| ゲートウェイ/AP | 店舗規模・構造により台数変動 | 台あたり50,000〜200,000円 |

| 取付・施工 | レール/クリップ、棚加工、電源工事 | 店舗あたり数十万〜数百万円 |

| ソフトウェア/ライセンス | 配信・管理、API、クラウド/オンプレ | 月額(店舗/デバイス課金) |

| 保守/サポート | 故障交換、電池、オンサイト | 年率で見積(契約により変動) |

※上記は規模・機能・ベンダーで大きく変動します。PoC(小規模検証)で更新頻度・無線品質・業務負荷を測定し、実勢に合わせて精緻化するのがコツです。

導入プロセスとチェックリスト:現場を止めずに切り替える

狙い:失敗パターン(要件不備・通信設計ミス・運用破綻)を回避し、再現性ある導入手順を示します。

導入の5ステップ

- 要件定義:価格改定の頻度、SKU範囲、表示ルール(単価・容量・産地等)、棚割との連携要件を定義。

- PoC/パイロット:代表棚で視認性・誤表示率・更新時間・無線到達率を実測。

- ネットワーク設計:ゲートウェイ配置、干渉・遮蔽物の確認、バックホール帯域、冗長化。

- システム連携:POS/マスター/在庫/ECとのAPI連携、価格承認フロー、監査ログ。

- 本番展開と教育:店舗ごとの配布・設置手順、ロールバック計画、日次運用手順書、KPIモニタリング。

セキュリティと運用の要点

- 認証・暗号化:デバイス〜ゲートウェイ〜サーバ間の暗号化、署名付き更新。

- 権限管理:価格変更の権限分離、承認ワークフロー、監査証跡。

- 電池・保守:更新頻度を想定し、電池寿命(例:3〜7年目安)の交換サイクルを整備。

- 障害対応:通信断時のフェイルセーフ(最終価格表示保持)、復旧手順。

現場で使えるチェックリスト(抜粋)

- SKUのうちESL対象と非対象の境界は明確か

- 売場の無線到達率を実測し、死角と冗長を設計済みか

- 価格承認→反映までのSLA(分)を定義したか

- セール・タイム販促のテンプレートと配信手順は標準化したか

- 電池交換・故障交換のKPI(MTBF/在庫)を設定したか

選定ポイントと比較軸:ベンダーと製品の見極め方

狙い:提案比較で迷わないよう、判断基準を明文化します。

製品比較の主要軸

| 軸 | 見極めポイント | 確認方法 |

|---|---|---|

| 表示品質 | 視認性、視野角、解像度、カラー表現 | 売場照度での実機比較、視認距離テスト |

| 更新速度/安定性 | 一括更新時の所要時間、再送率 | PoCでのログ取得・SLA |

| 電池寿命 | 更新頻度依存の実効寿命 | テストシナリオ別の測定 |

| 連携の柔軟性 | API/Webhook、POS・在庫・EC対応 | APIドキュメント、実装事例 |

| 運用ツール | 棚割連携、テンプレ管理、権限・監査 | 管理画面デモ、権限モデル |

| TCO | 初期/運用/保守の総額 | 3〜5年のTCO試算 |

| サポート | 保守体制、SLA、交換リードタイム | 契約書・SLAの明文化 |

RFPに入れるべき要求事項(サンプル)

- 更新SLA(例:全店一括で15分以内/再送率◯%以下)

- セキュリティ(暗号化、署名、認証、監査ログ保全期間)

- API仕様(双方向、レート制限、障害時キューイング)

- 可用性(クラウド/オンプレ選択、冗長化、バックアップ)

- 耐環境性(温度/湿度、耐衝撃、IP等級)

- 保守(電池・故障交換SLA、代替機在庫、教育)

ありがちな失敗と回避策

- 通信死角に気づかない:レイアウト変更や陳列高さで再測定し、可搬ゲートウェイで補完。

- テンプレ乱立:価格・原産地・アレルゲンなど法定表示を含め、レイアウトを規格化。

- “人の作業”が残る:値引・シール貼り文化を見直し、ワークフローと教育を同時に刷新。

活用シナリオと拡張:価格だけじゃないESL

狙い:投資回収を加速する運用アイデアを提示します。

おすすめ活用アイデア

- 動的価格:時間帯・在庫・消費期限に応じた自動最適化。

- クロスセル表示:「一緒に買われる」関連商品やレシピQRの提示。

- 店舗業務のDX:ピッキング指示、棚卸支援、欠品アラート。

- 顧客体験:多言語切替、アクセシビリティ配慮のフォント/表示。

導入後KPI例

- 価格改定に要する人時の削減率

- 価格不一致による返金・クレーム件数

- 在庫連動プロモーションの販売増分

- PoSと棚表示の整合率(監査ログベース)

まとめ

ESLは「価格表示の自動化」を起点に、販促の即時性、業務標準化、データ活用を同時に実現します。PoCで通信と運用の実効性を測り、API・SLA・TCOの3点でベンダーを比較すれば、失敗確率は大きく下がります。まずは対象SKUを絞り、短期回収のモデルで小さく始めましょう。

Posts by Topic

- DX(9)

- イベント(4)

- お知らせ(9)

- コラム(9)

- ダイナミックプライシング(2)

- プライスボード(5)

- 中古車販売(12)

- 導入事例(1)

- 未分類(6)

- 法令対策(7)

- 自動車コラム(14)

- 自動車ニュース(5)

- 電子ペーパー(7)

- 電子棚札(9)

おすすめ記事

- 中古車市場の推移と今後|価格動向と戦略

- 中古車の代金トラブル急増|安全な販売店の見分け方と対策

- 【スマホ対応】「お車価さま」i OS(iPhone)アプリ版が登場しました!

- 残クレとは?仕組み・メリット・注意点を図解でやさしく解説【リースとの違いも】

- 【API連携開始】お車価さま × JOCAR で車輌情報の自動同期を実現!

新着記事