2025/09/12

DX

図解でわかる電子ペーパーの仕組み|電気泳動とカラー方式の違い・メリット・弱点を丁寧に解説

目次

電子ペーパーの仕組みを一言で:電場で粒子を動かし、反射光を制御する

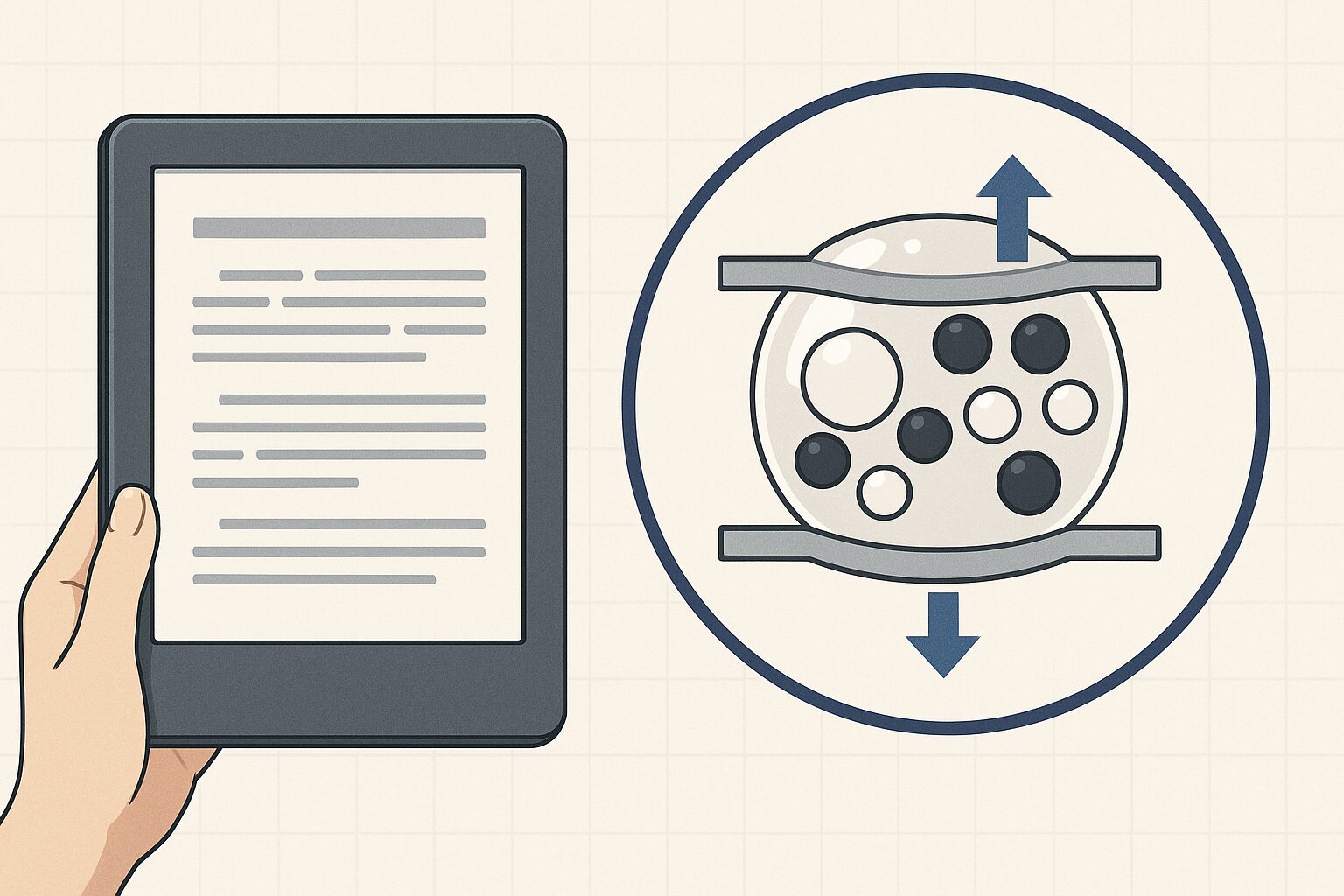

電子ペーパー(E-paper/E Inkなど)は、液晶や有機ELのように自発光せず、周囲の光を反射して表示する「反射型ディスプレイ」です。最も普及しているのは「電気泳動(えいどう)方式」。マイクロカプセルの中に白と黒の微粒子が液体に浮かび、上下から電圧をかけると粒子が移動して表面側に出た色が見える――これが基本のメカニズムです。表示を切り替える瞬間だけ電力を使い、静止画は電力ゼロに近い状態で保持できます(ビスタブル特性)。そのため、長時間の読書や電子棚札、屋外サイネージに向きます。

代表的な表示方式の違い(電気泳動/カラーフィルタ/多色粒子/その他)

電子ペーパーと一口に言っても方式がいくつかあります。用途や表示品質、応答速度が異なるため、仕組みの理解は製品選びに直結します。

電気泳動方式(モノクロ)

白・黒の粒子を電場で移動。反射率が高く紙に近い見え方。消費電力が極小で、直射日光でも視認性が良好。弱点は応答速度で、動画表示や高速スクロールは苦手。残像(ゴースト)が出る場合は全画面リフレッシュで解消します。

カラー化その1:カラーフィルタ(例:モノクロ層+RGBカラーフィルタ)

モノクロの電気泳動層に微細なカラー・フィルタを重ねて色を作る方式。利点は既存の電気泳動層を生かせること。弱点はフィルタで光が減衰するため彩度と明るさが落ち、解像度もフィルタ分の画素合成で実効的に低下します。

カラー化その2:多色粒子(例:フルカラー電気泳動)

シアン・マゼンタ・イエロー・黒など複数色の粒子を同一セル内で位置制御し、直接フルカラーを出す発想。発色はリッチですが、制御が複雑で応答が遅く、静止画中心の用途に向きます。

なぜ電力が少ない?紙の読み心地に近い理由

ビスタブル:書き換え時だけ電力を使う

電気泳動では、粒子が所定の位置に収まれば電源を切っても状態が保持されます。充電が長持ちするのはこの性質のおかげ。電子棚札が電池で数年持つのも同じ原理です。

※ビスタブル(双安定):外部からの作用によって2つの安定状態のどちらかに遷移し、一度その状態に入るとその状態を維持し続けることができるような、双安定性を持つ素子や回路、システムなどを指す際に使われます。

反射型ゆえの読みやすさ:フロントライトと拡散光

液晶や有機ELは背面から光を当てる/自発光するのに対し、電子ペーパーは環境光を使います。暗所では「フロントライト」で面全体を拡散照明します。直射日光下でも白が白く抜け、光沢やギラつきが少ないため、紙のようなコントラストを得やすいのが特徴です。

弱点:応答速度と色表現、温度依存性

- 応答速度:粒子移動に時間がかかるため、動画や高速アニメーションは不向き。

- 色表現:フィルタ方式は暗く見えがち。多色粒子方式は美しいが更新が遅い。

- 温度:低温下では粘度上昇により書き換えが遅くなる傾向。屋外使用は動作温度の確認が必要。

活用シーン別:どの仕組みが合う?

電子書籍リーダー・ペーパーノート

長時間の読書や筆記が主目的なら、モノクロの電気泳動が第一候補。解像度(ppi)、フロントライトの均一性、コントラスト比、スタイラスの追従性(ペンの遅延・筆圧対応)をチェックします。ゴースト低減のための自動リフレッシュ設定の有無も快適性に影響します。

カラー資料閲覧・地図・教育用途

色が必須なら、カラーフィルタ方式が入手性とバランスで有力。彩度や明度は液晶/有機ELより控えめなので、彩度の高い写真よりも図表や地図、カラー教科書に相性が良い傾向です。

サイネージ・電子棚札・公共表示

長時間の静止表示、屋外視認性、消費電力の低さを重視するなら電子ペーパーが強み。更新頻度が低い価格表示・時刻表・案内板に適します。遠目での可読性を高めるには「反射率」「白の明るさ」「視認距離」の設計が重要です。

方式別の比較表(選定の目安)

| 方式 | 色 | 明るさ/コントラスト | 応答速度 | 得意分野 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 電気泳動(モノクロ) | 白黒 | 高い(紙に近い) | 低速 | 読書、ノート、棚札 | 動画や高速スクロールに不向き |

| カラーフィルタ+電気泳動 | カラー | 中(フィルタで暗め) | 低速〜中 | 図表、地図、教材 | 実効解像度が低下 |

| 多色粒子(フルカラー電気泳動) | 高彩度カラー | 中〜高 | 低速(静止画向き) | ポスター、広告、アート | 更新が遅い、機構が複雑 |

購入・導入チェックリスト:失敗しない見極め方

1. 読みやすさ(ppi/反射率/コントラスト)

- ppi:文字のにじみ対策に300ppi前後を目安。

- 反射率・白の明るさ:紙感のカギ。数値が明示される場合は高いほど有利。

- 背景色の「白さ」:クリーム寄りか純白かは好みが分かれる点。

2. リフレッシュ挙動とゴースト対策

- 全画面リフレッシュの頻度を調整できるか。

- 部分更新の品質(スクロールやページ送り時の残像)。

3. カラー重視か、電池持ち重視か

- カラー優先:カラーフィルタ方式や多色粒子方式。ただし明るさと解像度のトレードオフを理解。

- 電池重視:モノクロ電気泳動が最長。待機電力が極小のため、電源管理がシンプル。

4. ライト・ガラス/樹脂・表面処理

- フロントライトの均一性、色温度調整の有無。

- カバーガラス or 樹脂の違い(重量・割れにくさ)。

- マット加工の反射防止とペン書き心地。

5. ペン入力と遅延

- ペン入力対応の有無(用途によっては不要。コスト大幅増)

- 筆圧・傾き検出、サンプリングレート、レイテンシ。

- ペン先摩擦(紙ライクフィルムの有無)と摩耗度合い。

6. 動作環境と更新頻度

- 動作温度範囲(寒冷地や屋外運用で重要)。

- 一日の想定更新回数(棚札や掲示での電池寿命試算)。

仕組みから分かる「向き・不向き」総括

電子ペーパーは「反射型+ビスタブル」という唯一無二の特性により、紙の読み心地と圧倒的な省電力を両立します。一方で、高速動画や鮮烈な発色は不得手。静止画中心・長時間表示・屋外視認性が価値の中心ならベストチョイス、ダイナミックな色再現・動画主体なら液晶/有機ELが適します。仕組みを理解しておけば、製品選びの基準が明確になります。

導入の一歩:自分のユースケースを書き出す

最後に、読む・書く・見せる(掲示)のどれが主か、屋内外、更新頻度、色の必要性を箇条書きに。そこから本記事のチェックリストで要件化すれば、候補は自然に絞れます。

まとめ

電子ペーパーは、電場で粒子を動かす電気泳動を中心に、反射光を操る仕組みで表示を行います。表示保持時は電力ほぼゼロ、屋外で読みやすい一方、応答速度や色のリッチさは不得手。用途に応じて方式や仕様(ppi、ライト、リフレッシュ、温度)を選べば、紙のような体験と省電力の恩恵を最大化できます。まずは自分の利用シーンを書き出して要件化しましょう。

Posts by Topic

- DX(9)

- イベント(4)

- お知らせ(9)

- コラム(9)

- ダイナミックプライシング(2)

- プライスボード(5)

- 中古車販売(12)

- 導入事例(1)

- 未分類(6)

- 法令対策(7)

- 自動車コラム(14)

- 自動車ニュース(5)

- 電子ペーパー(7)

- 電子棚札(9)

おすすめ記事

- 中古車市場の推移と今後|価格動向と戦略

- 中古車の代金トラブル急増|安全な販売店の見分け方と対策

- 【スマホ対応】「お車価さま」i OS(iPhone)アプリ版が登場しました!

- 残クレとは?仕組み・メリット・注意点を図解でやさしく解説【リースとの違いも】

- 【API連携開始】お車価さま × JOCAR で車輌情報の自動同期を実現!

新着記事